2025.07.29

活用事例

【2025年版】深刻化する医療業界の人手不足 -データでみる現状と対策

医療業界では、「人が採れない」「採っても定着しない」といった採用難や高い離職率を背景に、人手不足が深刻化しています。

人口減少と労働力不足が進行する一方で、高齢化により医療需要は増加傾向にあり、医療・福祉の現場では人材の需給バランスが崩れた状態が続いています。医師や看護師、医療技術職などの専門職に加え、無資格で応募できる医療事務でさえ、求人倍率は2倍前後と高水準です。

本記事では、厚生労働省の統計データなどをもとに、医療業界における人手不足や採用難の現状を読み解き、クリニックがとるべき対策について解説します。

1.データでみる医療業界の人手不足の現状

医療業界の人手不足は、具体的にはどのような現状なのでしょうか。データから読み解きます。

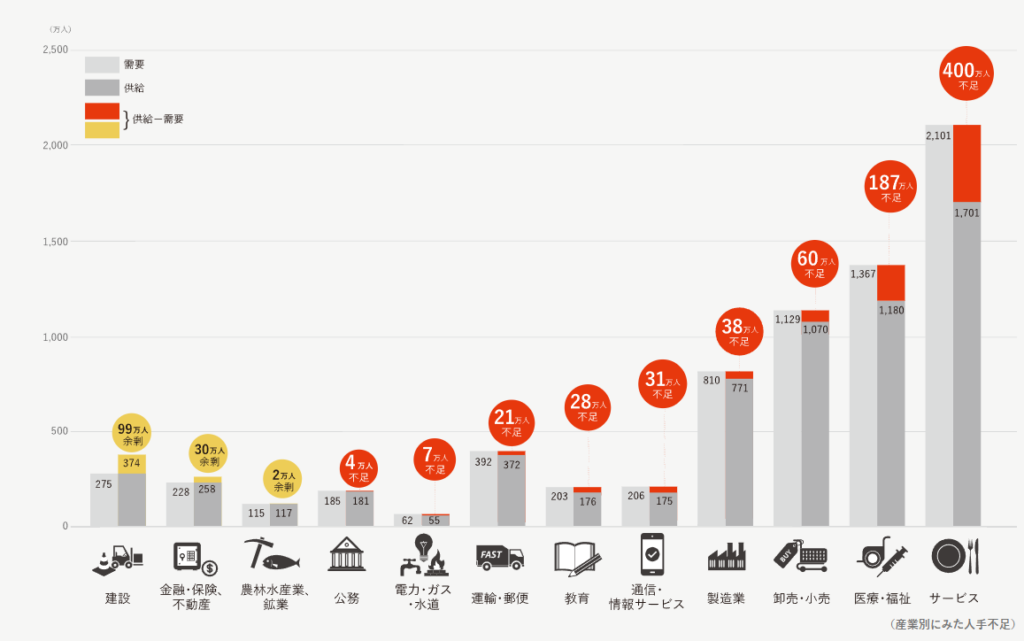

-2030年までに約187万人の医療人材が不足する

パーソル総合研究所が公表した「労働市場の未来推計2030」によると、2030年までの医療・福祉業界の人手不足は、187万人に達すると見込まれています。少子高齢化により医療需要は高まる一方で、医療人材は不足しているため、人材の奪い合いが起きている状況です。

-看護師の需要過多 - 2025年に約27万人不足の可能性も

厚生労働省の将来推計(引用元:医療従事者の需給に関する検討会_看護職員需給分科会 中間とりまとめ(案))では、2025年に必要とされる看護師の数は約188万人から202万人とされているのに対し、供給見込みは約175万人から182万人にとどまるとされています。その結果、最大で約27万人の看護師が不足する恐れがあると見込まれています。

-人手不足のしわ寄せはクリニックに?小規模体制の限界

こうした医療業界の人手不足は、クリニックにどのような影響をもたらすでしょうか。

小規模体制のクリニックでは、1人の看護師やスタッフへの業務依存度が高く、欠員が出ると診療体制に支障をきたすケースもあります。とくに採血や点滴など看護師業務が多い診療科や最低限の人数で運営しているクリニックでは、「1人抜けるだけで回らない」という状況も珍しくありません。この状況は、受付スタッフにも言えます。

さらに、都市部ではクリニック間の採用競争が激化し、郊外では人材不足で応募が集まりにくいなど、地域を問わず採用難が深刻化しています。看護師や医療事務といったクリニックに欠かせない職種の求人倍率も高水準で推移しており、人材の奪い合いが常態化しています。

2.人が集まらない ― 高止まりする医療業界の有効求人倍率

下記は、医療業界の主な職種別の有効求人倍率の推移(直近3年分)です。有効求人倍率のデータから採用難の現状をみていきます。

①全産業平均と比べて、医療業界は高倍率

- 全産業の有効求人倍率が1.14〜1.19倍に対し、医療業界は直近3年で2~3倍前後を維持しており、他業界と比べて採用難度が高い状況が続いている。

②医療技術職・サービス職は特に高倍率

- 医療技術者、保健医療サービス職(例:臨床工学技士、放射線技師、リハ職など)は3倍以上を維持。

- 専門資格を持つ人材は流動性が低く、求人しても人が来ない構造がうかがえる。

③看護師・医師はやや横ばい、しかし高水準

- 看護職、医師等は、2倍を超える水準で高止まりしている状況

④医療事務の採用難も進行中

- 医療事務の有効求人倍率は、2.0倍(2023年度)と高水準。

- 上記政府の統計では職種別データが見当たらないものの、「職業情報提供サイト(job tag)」にて数値が示されており、無資格で応募可能な人気職種でありながら人材確保が難しい状況がうかがえる。

<医療事務が採用難となる背景>

【要因①】クリニックの多さ:全国に多数存在するクリニックで常時求人が発生しやすい

【要因②】多岐にわたる業務:求人件数は多いが、即戦力となる人材は限られる 。会計、レセプト、接遇など業務範囲が広く、習熟が必要

【要因③】ストレス負荷による離職:クレーム対応やマルチタスクなど精神的負荷も離職要因になりやすい

3.採用しても定着しない ― 離職率からみる人材流出の実態

せっかく採用しても、すぐに辞めてしまう――。

採用の課題だけでなく、「どう定着させるか」も大きな課題となっています。

次に、離職率のデータをもとに、人材流出の実態をみていきます。

- 医療業界は、人が定着しやすい業界とは言い難い

厚生労働省(令和5年雇用動向調査)によれば、2023年の離職率ワースト5は以下の通りです。

医療・福祉業界は、15の業界区分において5番目に高い離職率です。

同調査における全産業計の離職率が15.4%であることを考えると、それほど高い離職率というわけではありませんが、人が定着しやすい業界とは言い難い数値です。とくに後述する新卒3年以内の離職率の高さも考えると、若手層の定着が特に課題であることが読み取れます。

- 業界別の新卒3年以内の離職率 ワースト5

厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者=令和元年)」にもとづく業界別の大学卒3年以内の離職率ランキングは以下の通りです。

医療・福祉業界は第4位に位置しており、大学卒3年以内の離職率は高い水準にあることがわかります。

とくに、クリニックのような小規模医療機関では、1人の離職が診療体制全体に影響を及ぼすケースも少なくありません。

以下のような要因から、クリニックでは「採用できても定着しにくい」という構造的な課題がとくに深刻であると考えられます。

・少人数で運営しているため、急な欠員が業務負荷の偏りや診療制限につながりやすい

・教育体制や引き継ぎの仕組みが整っておらず、定着までに時間がかかる、あるいは定着しにくい

- 主な職種別の離職率は?

- 看護職(常勤看護師)

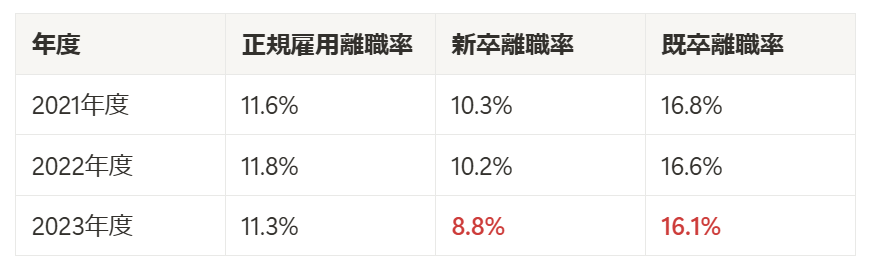

以下は、「2024年病院看護実態調査」にて報告されている看護師の離職率です。

2021年度、2022年度は10%台だった新卒看護師の離職率は、2023年度にはコロナ禍前の水準である8%台に回帰しています。

一方、既卒看護師の離職率もわずかに低下傾向にあるものの、厚生労働省が発表した2022年度の全産業平均離職率(15.0%)と比較すると、依然として高い水準(16.1%)にあります。

既卒看護師の離職率が高止まりしている背景には、現場の即戦力として業務負荷が集中しやすいことや、結婚・出産といったライフステージの変化により働き方を見直すタイミングが生じやすいことが挙げられます。

- 医療事務

2025年7月現在、医療事務の離職率の統計データは確認できませんが、関連データから医療事務の離職状況がうかがえます。以下は、企業規模10~99人規模の事業所における事務職(女性)の平均勤続年数をまとめたものです。

本統計データでは、医療事務は、厚生労働省の職業分類「C-259:その他の一般事務従事者」に医療事務員が含まれることが記載されています。(出典:e-Stat「日本標準職業分類 C-259」)。

医療事務を含む「その他一般事務従事者」の平均勤続年数は9.6年であり、他業界の事務職と比べてやや短い傾向にあります。

さらに、同調査によれば、同職種の平均勤続年数は男性10.5年とされており、女性の方がやや短いようです。こうしたデータから、女性比率の高い医療事務の離職率の高さが推測されます。

4.人が集まらない時代に ― クリニックを支える医療DX

人手不足が深刻化する中、採用活動の強化や福利厚生の充実といった職場環境の改善に取り組む医療機関も増えています。もちろんこうした施策も重要ですが、採用には人件費や労力がかかり、確保できたとしても定着させるのは容易ではありません。

さらに、人材が増えれば増えるほど、属人化や人間関係のトラブル、業務ミスのリスクも高まります。

こうした背景を考えると、今後のクリニック経営では、少人数でも現場が回る仕組みづくり=医療DXの推進が重要なポイントとなりそうです。

以下、対策例をご紹介します。

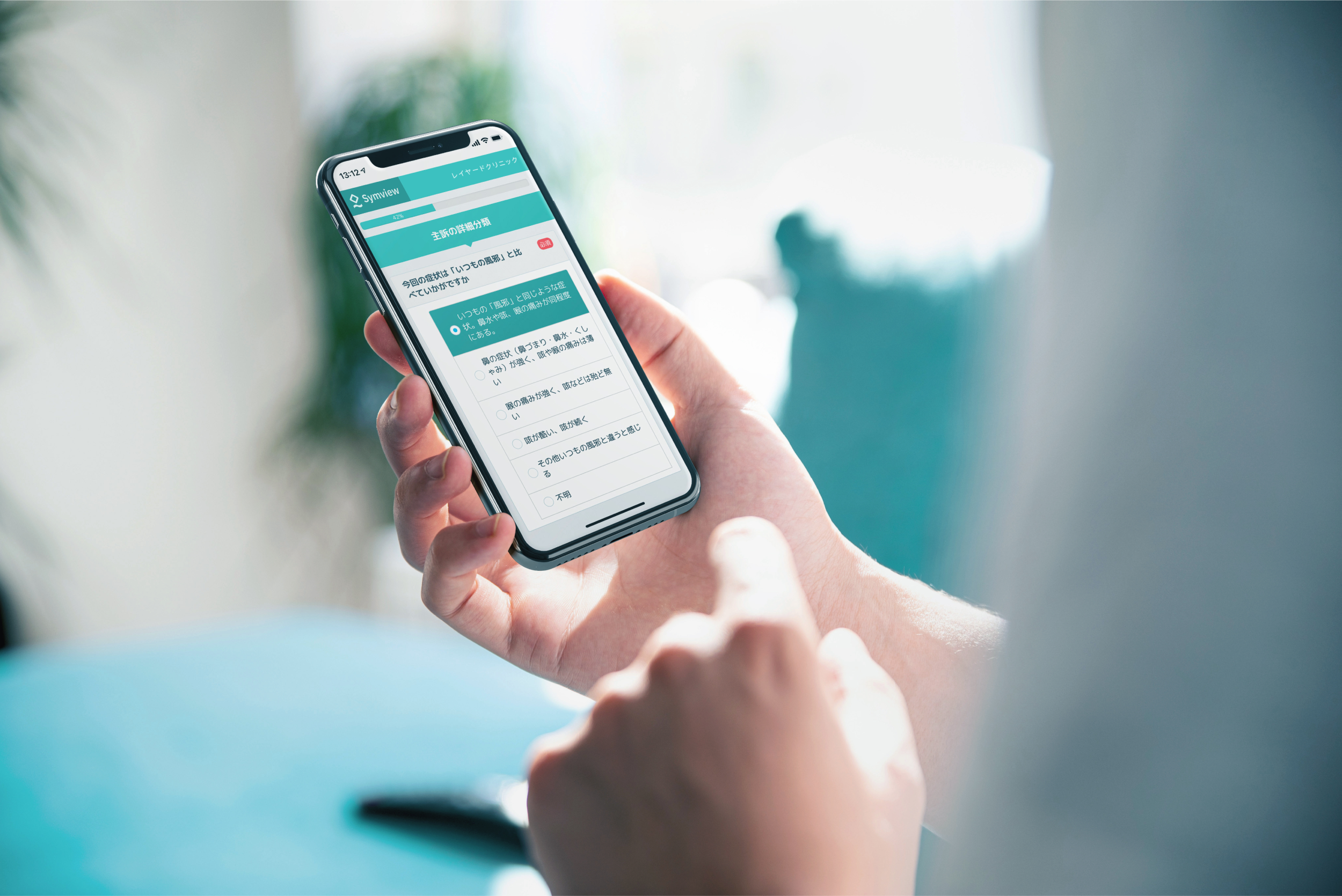

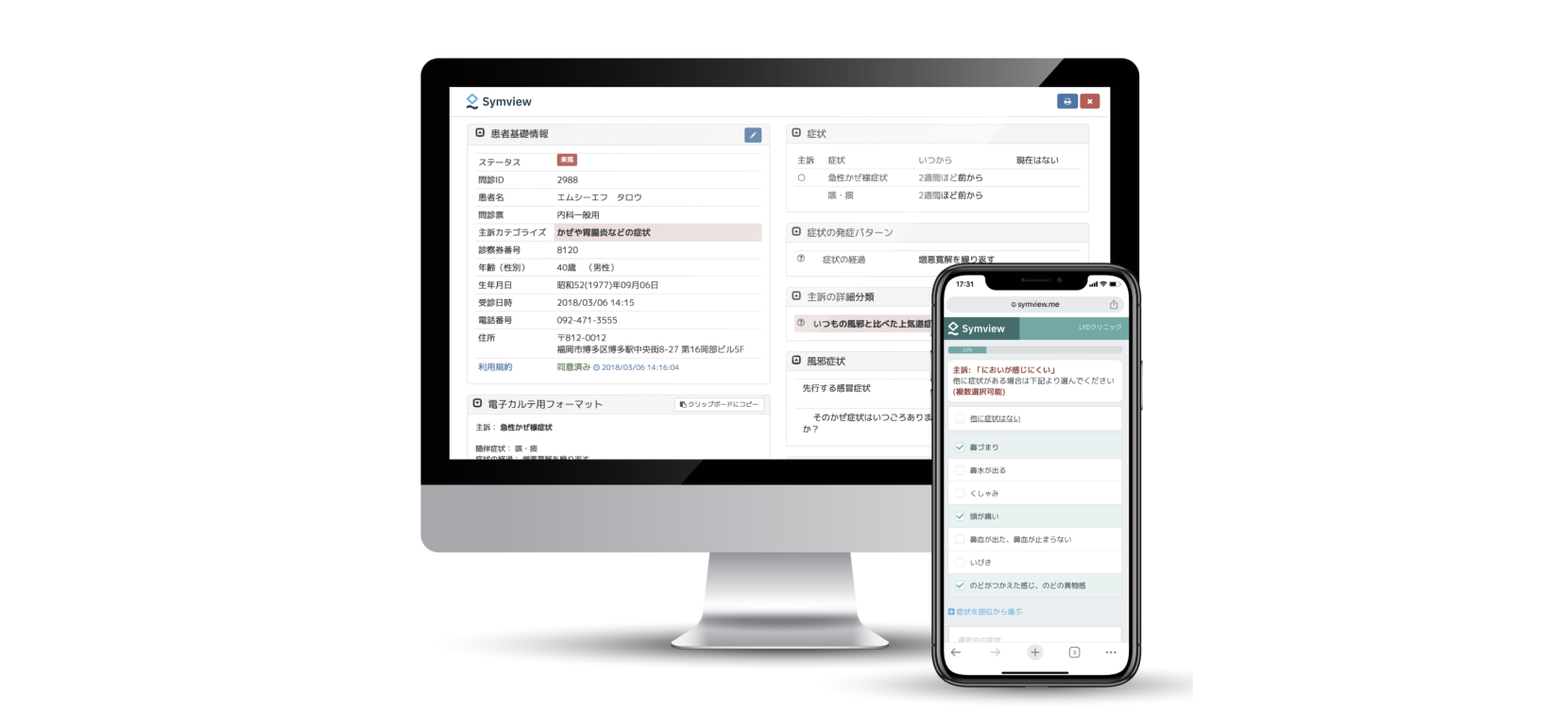

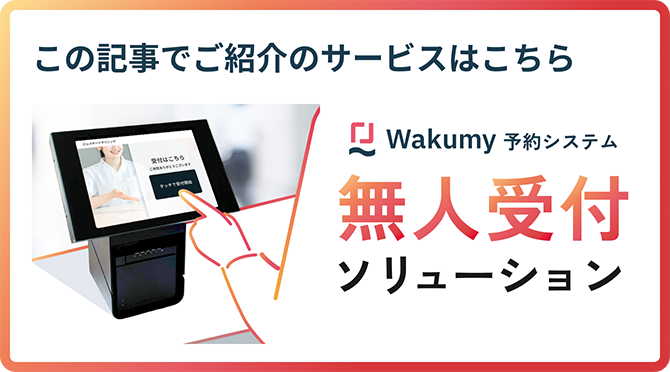

- 無人受付ソリューションによる受付業務の省力化

クリニックにおける受付業務は、予約対応、問診取得、保険証の資格確認、会計処理、患者対応など多岐にわたります。これらの業務をすべて人手で担うのは、限られた人員で運営する小規模クリニックにとって大きな負担です。

弊社レイヤードが開発した無人受付ソリューションは、患者の来院受付だけでなく、WEB問診や予約対応、問診のカルテ入力や会計業務など、多くの受付業務を省力することが可能です。

<自動化・省力化できる業務>

- 診察券・保険証受取り

- 保険証コピー

- 電子カルテ受付登録

- 予約システム来院登録

- 問診票記入依頼・受領

- 問診のカルテ入力

- 会計業務(スマート決済や自動精算機を利用する場合)

予約確認・来院受付・資格確認・診察呼び出し・会計案内といった単純・定型業務を無人受付ソリューションで代替することで、限られた人員でもした安定した医院経営が可能になります。

- 電話自動応答システムによる電話対応の削減

電話対応は、以下のような理由からクリニックの受付業務を圧迫する大きな要因です。

- 予約・変更・問い合わせの電話が診療中に割り込むことで、受付や医師の業務を中断

- 繰り返し同じ内容に対応するなど、非効率な時間消費が発生

- 昼休みや診療時間外の電話も対応せざるを得ない場合、スタッフのストレスや労働時間の超過にも

電話自動応答システム(IVR)を導入することで、予約・キャンセル・診療案内などの問い合わせを自動化し、受付スタッフの対応時間を大幅に削減できます。

5.資料ダウンロード・無料相談はお気軽に

レイヤードでは、無人受付ソリューションをはじめ、クリニックの業務効率化・省力化を支援する複数のプロダクトを提供しています。

<レイヤードのプロダクト>

- 無人受付ソリューション(2025年7月新登場。リリース記念キャンペーン実施中)

- WEB問診Symview

- クリニック予約システムWakumy

- 患者管理システムKakarite

- 電話自動応答システムIver

- クリニック動画サービスMedicastar

気になる製品は、下記「資料請求」より、複数まとめて資料請求が可能です。無人受付ソリューションのサービスサイトへ遷移しますが、ダウンロードフォームからご希望の製品をご選択ください。

個別のご相談・デモをご希望の場合も、お気軽にお問い合わせください。