2025.04.11

活用事例

外来データ提出加算とは?算定要件や具体的な手順をわかりやすく解説

2024年(令和6年)の診療報酬改定により、生活習慣病患者の診療単価が減少し、多くのクリニックで収益確保が課題となっています。その対策の一つとして注目されているのが、「外来データ提出加算」です。

しかし、データ提出の手間や算定までの手順が煩雑であることから「算定したいけれど踏み切れない…」というクリニックも少なくありません。

そこで本記事では、外来データ提出加算をスムーズに算定開始するために、具体的に何を準備すればよいのか、どのような手順を踏めばよいのかをわかりやすく解説します。

1.外来データ提出加算とは?

外来データ提出加算とは、診療所や病院が厚生労働省に対して定期的に外来診療データを提出することで、診療報酬上で加算を受けられる制度です。

外来データ提出加算は、医療の質向上や政策立案のためのデータ収集を目的としており、2022年の診療報酬改定で初めて定義され、2023年10月から算定が可能になりました。 診療所(クリニック)においては、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の患者に対して算定可能であるという点が大きなポイントです。

外来データ提出加算等の診療報酬点数

もともとは、入院の点数だった「データ提出加算」ですが、2022年の診療報酬改定で、「生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)」「在宅時医学管理料等」「疾患別のリハビリテーション料」の3種類について新設されました。

生活習慣病管理料

(新)外来データ提出加算 50点(月1回)

在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料

(新)在宅データ提出加算 50点(月1回)

疾患別のリハビリテーション料

(新)リハビリテーションデータ提出加算 50点(月1回)

算定要件

算定要件としては、厚生労働省の「外来データ提出加算の取扱いについて」の資料に以下のように明記されています。

施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する

引用:外来データ提出加算の取扱いについて

なお、施設基準は以下の通りです。

(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に適切に参加できる体制を有すること。 また、厚生労

働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局

と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。

(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。

(3)診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されて

いること。

(4)診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準

拠した体制であることが望ましい。

(5)診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

(6)患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(7)保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

引用:外来データ提出加算の取扱いについて

注意事項

外来データ提出加算は、算定要件にも明記されている通り、継続的なデータ提出を評価する制度のため、提出が遅れると翌々月以降の算定ができなくなります。

一度算定不可となった場合、再度データ提出の実績が認められるまでは算定が再開できませんので、データ提出の遅延等が発生しないよう、事前にスケジュールを組むようにしましょう。

2.クリニックの外来データ提出加算の取得メリット

もともとは、病院向け、入院向けの加算でしたが、令和6年度の診療報酬改定において、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の算定項目の条件が新設されたことで、クリニックも算定可能になりました。

クリニックの収益面の対策として効果的

令和6年度の診療報酬改定により、特定疾患療養管理料の対象から高血圧症、脂質異常症、糖尿病が外れました。これに伴い、これらの疾患については生活習慣病管理料での算定が主流となり、従来の特定疾患療養管理料に関連する加算を適用できなくなりました。

その結果、生活習慣病患者における診療単価の減少が避けられず、医療機関にとって収益確保の重要性が一層高まっています。

外来データ提出加算は、診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを、毎月継続して厚生労働省に提出しているクリニックに対して、月1回50点の診療報酬が加算されます。クリニックの収益面の対策として、有効な手段の一つとなります。

3.外来データ提出加算の算定開始までの流れ

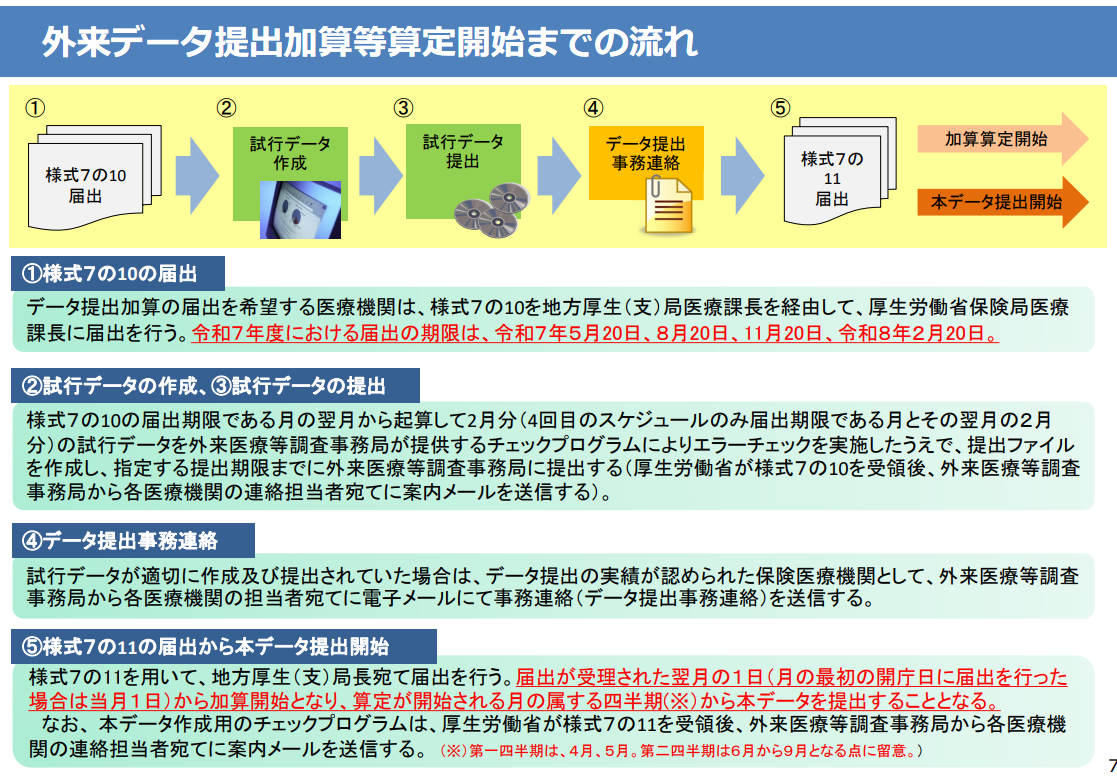

次に、外来データ提出加算の算定開始の流れ、手続きについて具体的に解説します。

詳細は、厚生労働省の「令和7年度外来データ提出加算等に係る説明資料」に詳しく記載されていますので、既に確認している医療機関も多いかと思います。しかし、内容の把握に苦労している医療機関も少なくないのではないでしょうか?

この算定開始までの手続きの煩雑さが、外来データ提出加算の算定率の低さに繋がっていると考えられます。

厚生労働省の資料では、外来データ提出加算の算定開始までの流れについて、以下のように記載があります。

要約すると、「外来データ提出開始届出(様式7の10)を届け出たうえで、試行データを作成・提出し、厚生労働省保険局医療課から合格通知を受け取る(データ提出事務連絡を受ける)」流れとなります。以下4ステップでわかりやすく説明します。

ステップ1:厚生労働省への外来データ提出開始の届出を行う(①様式7の10の提出)

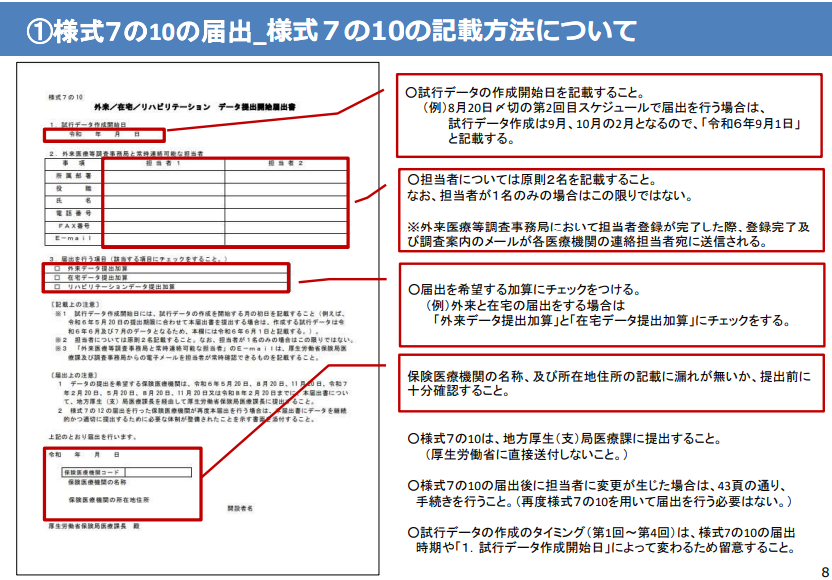

厚生労働省の資料にある「様式7の10」とは、外来データ提出開始届出書のことです。

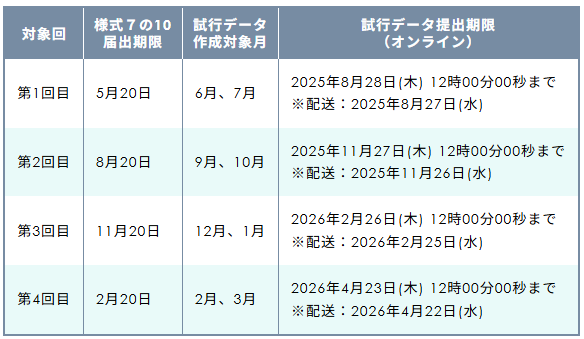

提出先は、各地域の地方厚生(支)局です。提出期限は、3ヵ月ごとに4回設けられていますが、期限を過ぎると、次のタイミングまで先送りとなりますので、ご注意ください。

・提出先:地方厚生(支)局(経由して、厚生労働省保険局医療課長へ)

・提出方法:郵送、または窓口

・届出様式:様式7の10

・注意事項:期限を過ぎると3ヵ月先送り

▼補足1:様式7の10の提出期限、および試行データ提出対象月(令和7年度版)

▼補足2:様式7の10の記載方法

ステップ2:厚生労働省の求める試行データの作成、および提出を行う

次は、試行データの作成・提出です。外来データ提出加算の算定を受けるにあたり、継続したデータ提出が可能か実績を認められる必要があります。

ステップ1「外来データ提出開始届出書(様式7の10)の提出」期限である月の翌月から起算して2月分の試行データを作成し、期限内に提出する流れとなります。提出先、提出方法は、様式7の10とは異なりますので、ご注意ください。

試行データの提出先は、外来医療等調査事務局、提出方法は、原則オンラインとなります。提出期限は、様式7の10の提出時期によって指定されます(外来医療等調査事務局から各医療機関の担当者宛にメールで連絡がくる流れ)。

なお、提出する試行データは、外来医療等調査事務局が提供するチェックプログラムでエラーチェックを実施する必要があります。

・提出先:外来医療等調査事務局

・提出方法:原則オンライン

・提出物:様式7の10の提出期限月の翌月から起算して2ヵ月分の試行データ

・注意事項:期限を過ぎると3ヵ月先送り

ステップ3:データ提出事務連絡を受ける(④データ提出事務連絡)

提出した試行データに問題がない場合は、データ実績が認められた保険医療機関として、外来医療等調査事務局から各医療機関の担当者宛にメールで連絡がくる流れになります。

外来医療等調査事務局からの通知が届いたら、速やかにステップ4「外来データ提出加算の届出(様式7の11)の提出に進みましょう。

ステップ4:外来データ提出加算の届出を行う(⑤様式7の11の届出)

様式7の11は、外来データ提出加算の届出書です。先述した通り、様式7の11の提出にあたっては、外来データ提出開始届出(様式7の10)を届け出て、試行データを作成・提出したのち、厚生労働省保険局医療課からデータ提出事務連絡を受ける必要があります。

提出先は、各都道府県の厚生労働省事務局、提出方法は、郵送のみとなっており、様式7の10とは異なりますのでご注意ください。

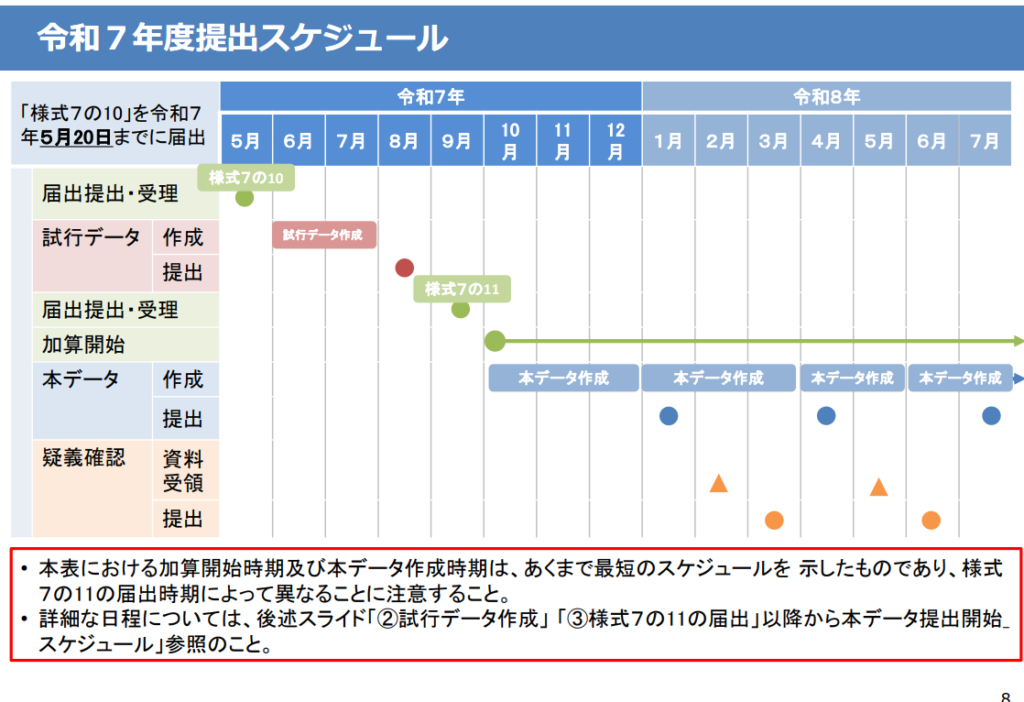

加算開始は、「様式7の11」の届出が受理された翌月の1日からです。届出が受理された月の属する四半期(3ヵ月)が本データ作成対象期間となり、提出をする流れとなります。※加算算定開始月と本データ提出開始月の取り扱いは異なる

▼補足:令和7年度提出スケジュール(第1回 5/20 提出期限の場合)

・提出先:各都道府県の厚生労働省事務局(地方厚生(支)局長宛)

・提出方法:郵送のみ

・届出様式:様式7の11

・注意事項:様式7の10と提出先、方法が異なる

なお、令和7年度提出スケジュールは、第1回(5月20日)、第2回(8月20日)、第3回(11月20日)、第4回(翌2月20日)となっています。

4.試行データ(ファイル)の作成、提出の詳細

外来データ提出加算の算定を受けるにあたってハードルになりやすいのが、ステップ2「厚生労働省の求める試行データの作成、および提出」です。4種類のデータの作成や統合など、煩雑な内容となっていますので、わかりやすく説明します。

提出に必要な4種類のファイルを外部ツールを活用して作成する

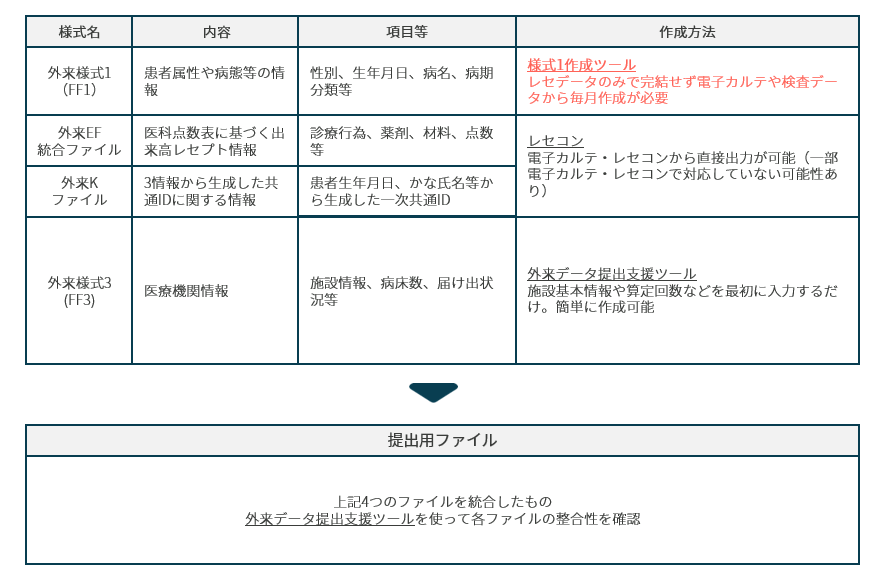

試行データの作成・提出の大まかな流れは、「内容が異なる4種類のファイルを作成し、一つの提出用ファイルに統合して提出する」となります。

シンプルな流れになりますが、各ファイルの作成にあたっては異なるツールが必要です。

ツールと作成ファイル

・レセコン … 外来EF統合ファイル、外来Kファイル

・外来データ提出支援ツール … 外来様式3(FF3)

・様式1作成ツール … 外来様式1(FF1)

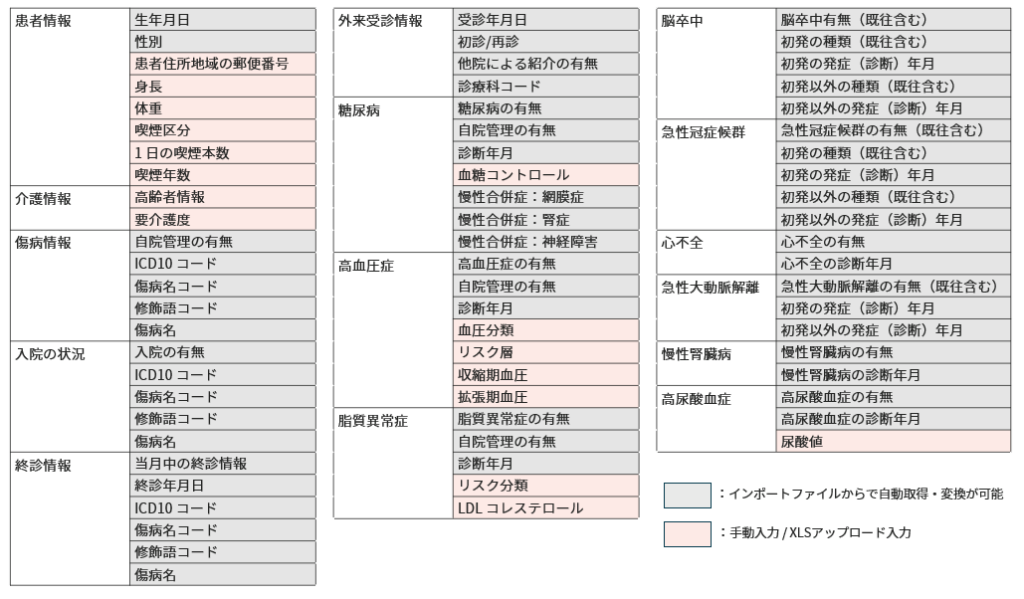

以下は、作成が必要な4種類のファイルについて、内容や項目等、作成ツールをまとめた表です。

それぞれのファイルの作成方法、ツールについて以下に解説します。

①外来様式1(FF1)は、「外来様式1作成ツール(ソフト)」で作成

外来様式1(FF1)の作成は、レセコンのデータだけでは不十分ですので、カルテ情報を参照しながら別途作成する必要があります。しかしながら、現時点で、これらのデータ作成に対応した電子カルテは非常に少ないため、別途、外来様式1作成ツール(ソフト)の導入が推奨されます。

特に、FF1ファイルには70項目もの入力が必要で、患者ごとに個別にデータを作成しなければなりません。

このため、作業負担が非常に大きく、テストデータ作成の工程の中でも特に時間がかかる部分となっています。

また、手入力の作業が多いため、エラーチェック時に不備が見つかりやすく、修正作業にも余計な工数がかかってしまいます。こうした課題を解決し、作業効率を向上させるには、エラーを最小限に抑えながらスムーズに入力できる専用ツールの導入が不可欠です。

②外来EF統合ファイル、外来Kファイルは、基本的にレセコン上で作成

外来EF統合ファイル、外来Kファイルは、レセコンから作成・出力することが可能です。

ほとんどのケースでは、既存のレセコンをそのまま使用できるため、新たにツールを導入する必要はほぼありません。 具体的な作成方法については、ご利用中のレセコンベンダーへお問い合わせください。

③外来様式3(FF3)は、外来データ提出支援ツールで作成

外来様式3(FF3)は、調査事務局が提供する「外来データ提出支援ツール」で作成可能です。作成は、施設情報、病床数等の施設基準の届出状況などの医療機関の情報を入力するだけです。

「外来データ提出支援ツール」は、FF3ファイルの作成だけではなく、作成した各データの整合性を確認するエラーチェックや、後述する提出用ファイルの統合(4種類のファイルを統合)にも利用しますので、導入する必要があります。

詳しい導入方法は、下記サイトをご参照ください。

https://www.gairai.jp/2025/top.html

作成したファイルを「外来データ提出支援ツール」を使って統合する

提出に必要な「提出用ファイル」は、4種類のファイル「外来様式1(FF1)」「外来EF統合ファイル」「外来Kファイル」「外来様式3(FF3)」を「外来データ提出支援ツール」を使って統合する必要があります。

ファイル統合の流れ

1.各ツールを使用して4種類のファイルを作成する

2.「外来データ提出支援ツール」に4種類のファイルを取り込む

3.「外来データ提出支援ツール」のエラーチェック機能で各データの整合性を確認する

5.外来データ提出加算の算定を適切に受けるためのポイント

外来データ提出加算を算定するためには、事前の届出・データ提出はもちろん、継続的な提出が必要になります。

算定を目指す医療機関では、少なからず新たな業務が発生しますので、ツールによる業務効率化や定期的なデータの収集管理、作成の仕組みが必要不可欠です。

最後に、外来データ提出加算の算定を適切に受けるためのポイントをご紹介します。

①:有償ツールによる外来様式1(FF1)の作成の効率化

外来様式1(FF1)の作成のために入力が必要な項目は、70項目以上(下記表参照)あり、しかも患者ごとに個別に作成する必要があります。

有償のツールの場合、約9割の項目(表でグレーの項目)の自動入力が可能になりますので、外来データ提出加算の算定に必要なデータ収集・作成の業務を大幅に削減することが可能です。

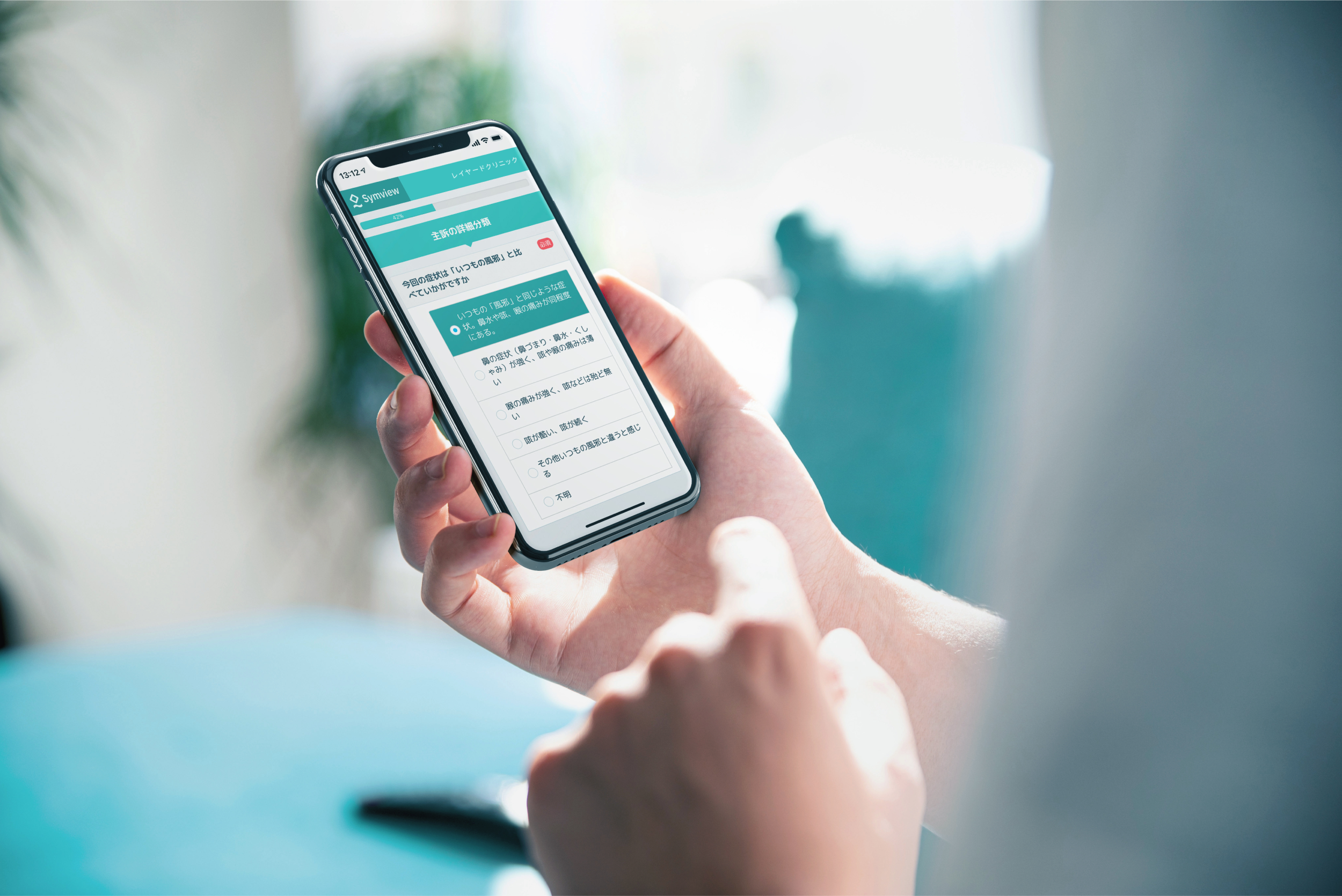

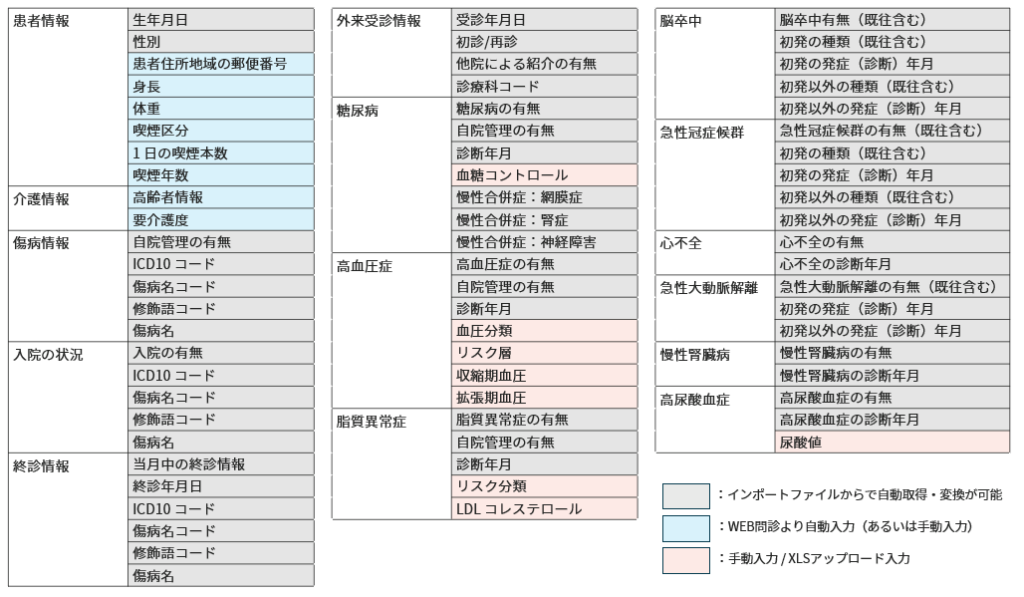

▼補足:WEB問診との連携によるデータ取得について

有償の「外来様式1入力支援ツール」やWEB問診システムの種類にもよりますが、外来様式1(FF1)の作成に必要な項目の一部をWEB問診で登録されているデータから自動的に反映することも可能です。

下記表の青い項目は、WEB問診システムとの連携により自動入力できる項目例です。外来データ提出加算は、WEB問診との連携でさらに効率化することが可能です。

②データ収集・スケジュール管理体制の構築

外来データ提出加算を算定するには、事前の届出と定期的なデータ収集作業が必要になります。また、継続的なデータ提出が評価されるため、提出が遅れると翌々月以降の算定ができなくなってしまうことから、院内でのデータ収集・スケジュール管理体制の構築も重要です。

外来データ提出加算を継続的に算定するためのポイント

・データ提出の遅延が発生しないよう、事前にスケジュールを組む

・データは3カ月単位で作成し、必要な情報を全て含める

・累積3回の提出遅延で算定不可となるため、厳密な管理を行う

・一度算定不可になると、再開するには一定期間の実績が必要

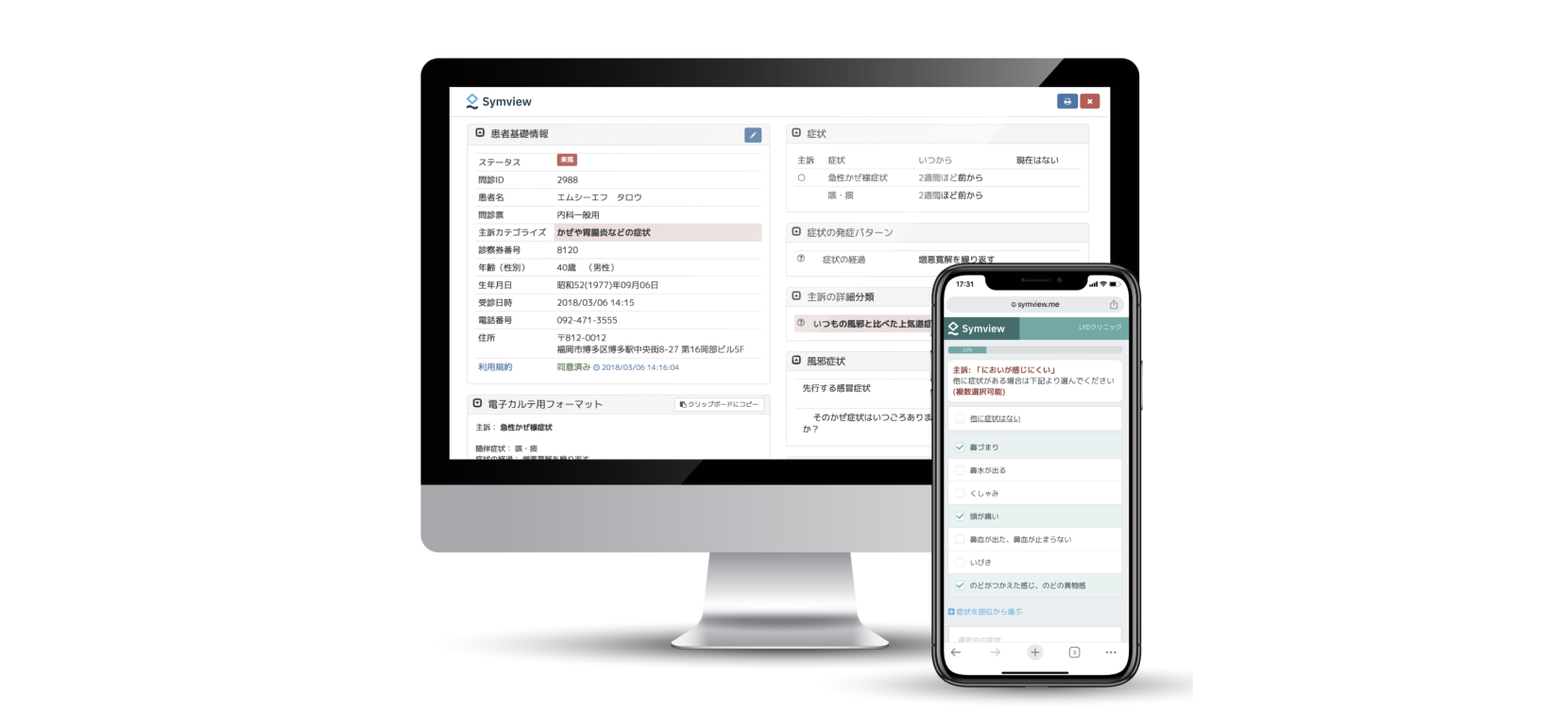

6.外来データ提出加算の効率化に。レイヤードの「外来データ作成機能」のご紹介

外来データ提出加算は、医療機関にとって診療報酬上のメリットがある一方で、実際に対応しようとすると「算定のノウハウ不足」や「データ作成の業務負担」などがネックになり、導入に踏み切れないケースも少なくありません。

そこで、今回レイヤードでは、患者管理システム「Kakarite(カカリテ)」に、新たに「外来データ作成機能」を開発・搭載しました。

「外来データ作成機能」では、医療機関にとって作成の手間が大きい外来様式1(FF1)ファイルを、レセプトファイルをアップロードすることで簡単に作成することが可能です。

具体的には、アップロードされたレセプトファイルから提出に必要な情報を自動で抽出・整理します。

さらに、診療行為、処方内容、検査、保健指導など外来様式1の項目を自動でマッピングし、手入力や紐づけ作業の負担を大幅に軽減します。

無料オンデマンドWEBセミナーのお知らせ

「外来データ作成機能」について理解を深めてもらうために、株式会社メディヴァ/用賀アーバンクリニック事務長の浅野悠氏を講師にお迎えし、外来データ提出加算の算定事例をご紹介するウェビナーを配信いたします。

制度の概要や実際の進め方、業務負担を抑えた対応方法など、医療機関の皆さまにとって実用的な内容をお届けします。

配信形式:オンデマンド配信(2025年4月10日〜)

対象者:医療機関の経営者・事務長・スタッフの方々

参加費:無料

申込方法:事前申込制

お申込みをいただいた方に視聴URLをメールにてご案内いたします。