2025.05.14

ユーザの声

1日400名超を診療する耳鼻咽喉科の仕組みづくり

WEB問診Symviewが支える診療体制と経営設計

兵庫県姫路市広畑区の「いろは耳鼻咽喉科クリニック」は、2023年の開業からわずか数ヶ月で1日200人を超える来院数を達成し、今では1日400~500人もの患者が訪れる地域有数の人気クリニックに成長しています。

院長の森田先生が目指すのは、幅広い世代の患者がストレスなく受診でき、スタッフもやりがいを感じながら働ける診療体制の実現。その中心にあるのが、医療ITツールの積極的な活用です。

今回のインタビューでは、WEB問診シムビューの導入をはじめとするDXの取り組みから、400人/日超を診療するためのフロー設計や経営戦略、スタッフのモチベーションマネジメントまで、開業医が直面する課題に対する具体的なヒントを伺いました。

0歳から90代まで幅広い世代に対応する地域密着型クリニックへ

― ― 診療科の特性上、幅広い年齢層の患者さんが来られると伺っています。実際のところ、どのような方が来院されているのでしょうか?

当院は耳鼻咽喉科なので、本当に幅広い年齢層の患者さんが来られます。0歳の赤ちゃんから90代のご高齢の方まで、全世代ですね。特定の層に偏ることがなくて、まんべんなく来ていただいている印象です。

なお、当院ではドクターは常勤3名、医療事務15名、看護師3名が在籍しており、2・3診体制を整えています。

1日あたりの来院数は200人から400人以上、多い日は500人を超えます。当院は開院当初から1日200人の患者さんにご来院いただくことを目標として、フローの設計を行ってきました。WEB問診のほか、予約システムや自動精算機などのツールを取り入れながら、スタッフの働きやすさと患者さんの受診しやすさの両立を実現できていると思います。

立地と「通いやすさ」にこだわり、開業から数ヶ月で200人/日の来院数を達成

― ― 開業からすぐに1日200人を超える来院数を実現されたと伺いました。どのような集患・増患施策を行われたのでしょうか?

正直なところ、「これだけやれば成功する」という魔法の施策はないと思っており、当院も開業当初からマーケティングは相当やり込みました。結局は地道なトライアンドエラーの積み重ねによって、開業して3ヶ月で200人/日を突破し、いまでは400人、500人と来ていただけています。

例えば、まず開業時の立地選びです。開業にとって重要な様々なファクターを自分なりに精査して、できるだけ可能性の高い場所にこだわりました。

また、WEB問診や自動精算機、LINEなどのITツールの導入も、いま振り返ればマーケティングの一環だったと思っています。混んでるクリニックは待ち時間がストレスになりがちですが、事前問診で来院前に内容を把握して、待ち時間もLINEで管理されていると、「診察がスムーズだったな」と患者さんの記憶に残ります。その体験自体が、また次の来院や口コミにつながっていきます。

患者さんが“来やすい”“通いやすい”と感じる要素を日々ひとつずつ積み重ねていくことが、当院の増患につながっていると感じています。

「1クリックでも少なく」。現場目線で選んだSymview

― ― Symviewを導入された当時、どのような課題感があったのでしょうか?

当院では開業当初からシムビューを導入しましたが、当時まずは「問診の手入力」を削減したいと考えていました。患者さんが紙に書いた内容をスタッフが1件ずつ電子カルテに転記する際、作業に1人あたり5〜10分かかるとなると、新患が数十人いる日は受付がパンクしかねないことになります。これは、診療フローそのものが止まってしまうほど大きなボトルネックだと考えていました。

そこで「この無駄をなくすにはどうすればいいか」と考えて辿り着いたのがWEB問診の導入でした。いくつかのサービスを比較しましたが、最終的にシムビューを選んだ理由は、電子カルテとの連携がシンプルで自然だったことです。

クリック数が多い、コピペに時間がかかるなど、“小さな手間”が積み重なると、当院のような400人規模の診療では本当に致命的です。だからこそ、そうしたストレスを極力減らせるシムビューの設計は、当院の診療スタイルにぴったり合っていました。

― ― Symviewを導入して、実際にどのような変化がありましたか?

シムビューの効果として、「入力や転記にかかる時間が減ったこと」にとどまらず、「問診の中身が変わったこと」だと感じています。患者さんが落ち着いて症状や経過を自分の言葉で入力することで、頭の中が自然と整理され、このことが大きな効果を生んでいます。

例えば、耳鼻科では症状が複数絡んでるケースが多くあります。「喉が痛いと思ってたけど、実は鼻水の影響だった」や、「耳の違和感が続いてるけど、最初は風邪だった」などといった複雑な背景は、対面でいきなり聞かれても整理できない方も多くいらっしゃいます。

ですが、WEB問診で事前に症状を書いてもらうと、「あ、そういえばこうだった」とか「これも気になってた」といった気づきが生まれます。結果的に、診察室に来た時点で“自分の困りごとをある程度言語化できている状態”になっています。

その状態で会話が始まるから、私たち医師にとってもゴールが見えた状態でスタートを切ることができます。これが診療のテンポと質を大きく変えてくれています。

―― それが診療フロー全体にも影響しているのでしょうか?

間違いなく、診療フローの“効率と質”の両方を引き上げてくれていると感じています。例えば、問診によって診察時間が1人あたり1〜2分短くなったとすると、1日400人診れば合計で数時間の差が出てきます。そうなると、もう一つ外来を増やせるくらいの時間になります。

さらに、ただ時間を短縮しているだけでなく、患者さんの満足度は下がっていないどころか、むしろ上がっています。

「自分の話をちゃんと聞いてもらえた」「伝えたいことが全部伝えられた」という実感を、患者さん自身が持ってくれているからです。私としては、シムビューは“業務効率ツール”というより、“診療体験の質を高めるツール”という認識で使っています。

当院はただでさえ患者さんの数が多いですが、シムビューがなかったらここまでの診療効率と患者満足度は両立できなかったと思います。

1日400人の診察をまわすポイントはシステム活用とスタッフマネジメント

― ― 1日400人を診察する院内フローの作り方について教えてください

先ほどお伝えしたシムビューによる診察時間の短縮という点はもちろんですが、それ以外にも、予約システム・LINE通知・自動精算機を連動させて、来院から受付、診察、会計までの動線をできる限りシンプルにしています。

患者さんにとっては、「受付がスムーズ」「呼ばれるまでの流れが明確」「会計が待たずに終わる」といった一連の体験がストレスなく進むことが大切です。例えば予約確認や問診入力、順番通知までLINEで完結できれば、紙のやりとりも呼び出しの声かけも不要になります。これにより、待合室で「今どこまで進んでるのか分からない」という患者さんの不安もなくなります。

一方で、スタッフにとっても、1人の患者さんにかかる工数が格段に減ります。受付での確認作業や会計処理の手間が減るだけでなく、「どの患者さんが何の目的で来ているか」がシステム上で明確になっているので、スタッフ間での情報の受け渡しも最小限ですみます。

このように、複数のシステムを点で使うのではなく、あらかじめ線としてつなげて設計しておくことで、日々のオペレーションが自動的に回るようになっています。結果的に、診察が遅れることも少なく、1日400人以上の患者さんが来院しても、現場が崩れない体制を整えることができています。

― ― スタッフマネジメントにも力を入れていると伺いましたが、具体的に教えてください

当院では開業当初の採用面接時から「個人事業主だと思って、自分のために仕事をしてください。」ということを明示した上で、患者さんがたくさん来てくだされば、スタッフの頑張りもしっかり評価につながるということを率直にお伝えしてきました。

それがスタッフにとって一つのモチベーションになりますし、「どうしたらもっと効率よく回せるか」といった視点で、自発的に動いてくれる体制が自然とできてきました。

私自身は、細かく業務指示を出すというより、現場の判断や工夫に委ねることを大切にしています。スタッフには、ある程度の裁量を持って、自分の役割を主体的に考えてもらうようにしています。裁量が大きい分、効率的に動ける方にとっては、非常に働きやすい環境になっていると考えています。その結果、患者さんの数が増えても、現場が崩れずにしっかりと対応できる体制が保てているのだと思います。

― ―スタッフが疲弊し切らず、ポジティブに働けている理由はどこにあるのでしょうか?

月の総労働時間には細心の注意を払っています。例えば「10時間勤務を4日やったら1日は休みにする」というように、残業が続くと、次の週に休みを入れて調整します。

ドクターはつい「自分がやれてるからスタッフもできるだろう」と考えがちですが、それを押し付けると絶対にズレが生まれてしまいます。なのでスタッフには「自分のペースで働いて、自分のために動いていい」という空気を最初から伝えています。 1日500人近く診て、みんなクタクタですけど、「今日も頑張ったね」と笑顔で帰っていく。そのような勤務環境をつくっています。

さらに、業務マニュアルも整備しているので、新しく入った人もスムーズに業務を覚えられますし、属人化しないような工夫もしています。結果的に「誰かが急に休んでも回る」チームができ上がっています。

この点について興味深いデータをお示しします。スタッフの欠勤について調べてみたところ、『お子さんが熱が出た』『インフルエンザになった』『急なめまい』『腹痛がある』などお休みにはもちろん様々な理由があります。当院は平時には9人出勤で、営業日215日に対して76コマの欠勤がありました。およそ3日に1人休む計算になります。この数字をみて、人を多めに配置するか、少ない人数でパフォーマンスが下がるリスクを許容するかは経営判断になると思います。現在はスタッフを+1人配置することで、スタッフが安心して働けるし、離職も少ない環境にできていると考えています。

興味があれば、ぜひ当院を見にきて欲しい

― ― これから開業する先生方や、Symviewの導入を検討している先生に向けて、メッセージをお願いします。

もし少しでも興味を持たれた先生がいらっしゃるなら、「一度、当院を見に来てください」とぜひお伝えしたいです。耳鼻科の中でもかなりシステム化が進んでいる方だと自負していますし、実際の現場を見てもらうのが一番わかりやすいと思っています。外から見ているだけでは分からない「空気感」や「スピード感」、「仕組みで回す現場の強さ」を感じていただけるはずです。

また、「実際に勤務してみたい」という先生も大歓迎です。

実際に現場で働くことで、得られる経験値は計り知れないものと思っております。ご興味がある方は『いろは耳鼻咽喉科 姫路』と検索してホームページの『採用情報』からご連絡頂ければと思います。「どうやってこの人数を回しているのか」「スタッフが疲弊しない理由は何か」「患者さんがどう感じているのか」。そうしたことをぜひ現場で見てもらえればと思います。

そして、シムビューに関して言えば、これはもうマストだと思っています。ただの“便利ツール”ではなく、患者満足度を上げるための武器ですし、診療の質を落とさずに業務効率を上げる唯一無二の存在だと思っています。私も最初は「どれを選べばいいんだろう」と迷いましたが、最終的には「現場で一番ストレスがないもの」を選ぶべきです。その観点で見たとき、シムビューは頭一つ抜けており、これは導入してみればすぐに分かります。

今後、開業を考えている先生方には、「患者さんにちゃんと向き合える仕組みづくり」という視点をぜひ持ってもらいたいです。その中でシムビューをはじめとしたITツールは、必ず味方になってくれます。

編集後記

今回のインタビューを通じて、「1日400〜500人を診る」という診療体制は、何か特別な仕組みということよりも、「患者さんの受診しやすさ」と「スタッフの働きやすさ」の両立を一つひとつ丁寧に設計を重ねてきた結果であると感じました。

WEB問診や予約・精算システムといったツールはどのクリニックでも導入できるものですが、うまく使いこなすためには、現場の流れに合わせた工夫が不可欠です。今回の記事が、そうした「現場で活きるDX」の具体例として、少しでも参考になれば幸いです。

いろは耳鼻咽喉科

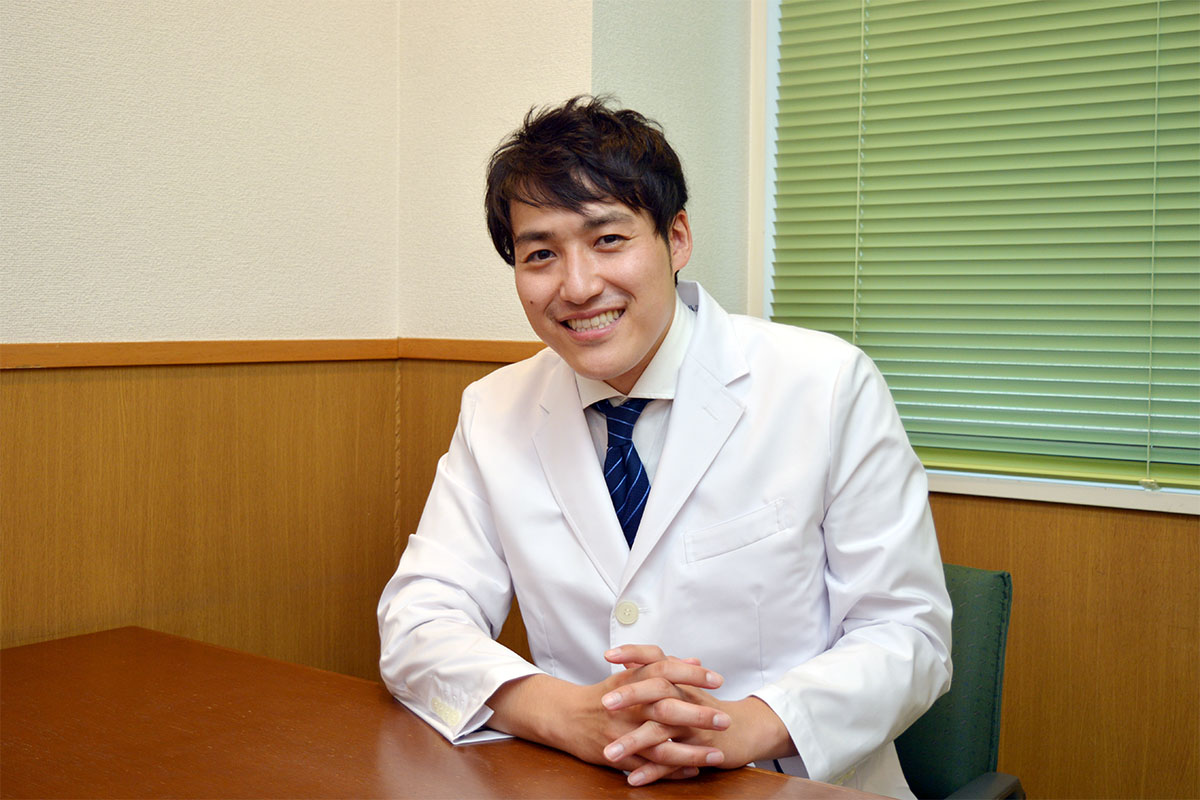

森田 成彦 院長

〒671-1122 兵庫県姫路市広畑区夢前町3-1-19 トナリエメディカル姫路夢前川1F

※本ページに掲載している情報はすべて取材当時のものです。変更等が発生している場合がございますので最新情報はご確認ください。