2025.09.19

ユーザの声

受付無人化が生んだ余力で患者サポートをもっと手厚く

無人受付ソリューションが支える「医療者本来の姿」とは

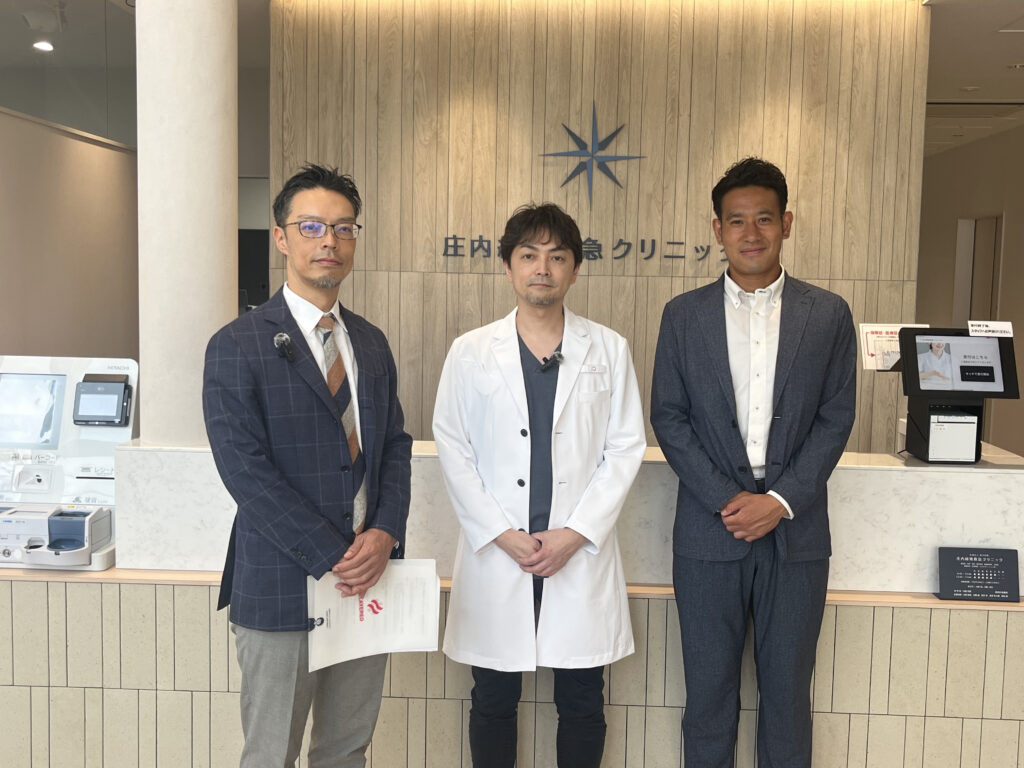

2025年、名古屋市西区にリニューアルオープンした「庄内緑地救急クリニック」様は、大正時代から続く「桜井医院」を母体とし、100年以上にわたり地域医療を支えてきた歴史のあるクリニックです。

「断らない救急」を掲げ幅広い診療を担ってきた伝統を受け継ぎながら、救急医療の専門性を加えた新たな体制をスタート。建物やシステムを刷新し、次の時代にふさわしいクリニックとして生まれ変わりました。

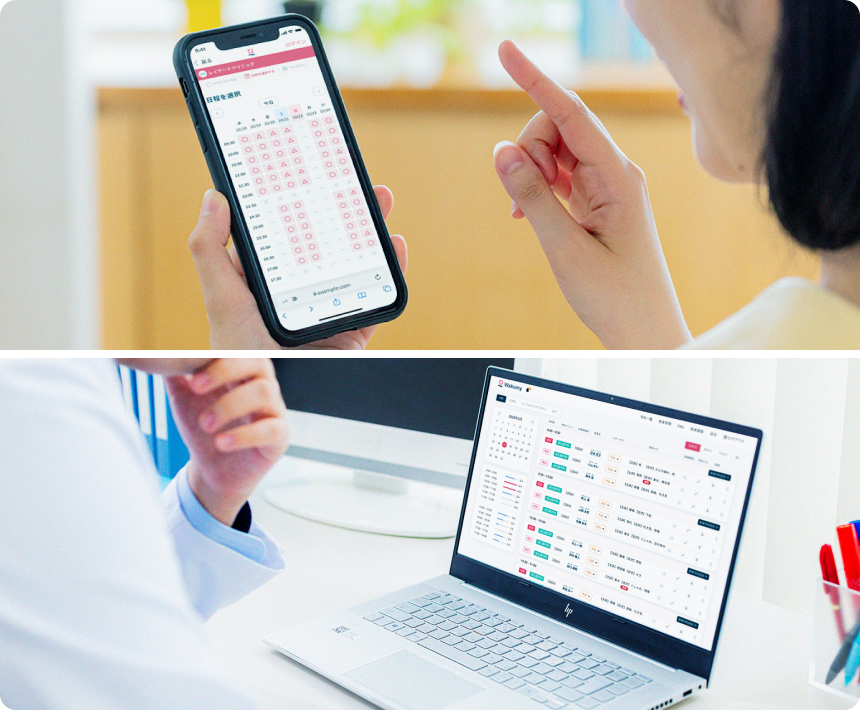

同院は開院にあたり「無人受付ソリューション」を導入いただいています。同製品を活用いただくことで、受付や会計業務を効率化すると同時に、スタッフが患者さんとの対話やサポートに集中できる環境を構築しています。

今回は、無人受付ソリューションの実際の運用の様子から、導入の背景・効果・今後の展望まで、院長の安藤裕貴先生と事務長の青木亮輔様に詳しくお伺いしました。

100年続くクリニックを、次の形へ

― ― 庄内緑地救急クリニックの歴史や特徴について教えてください。

当院は大正時代から続く「桜井医院」を母体としています。

桜井医院では、外科、内科、整形外科、小児科など幅広く地域の患者を受け入れ、来る患者は拒まずと救急車からの要請にも応え、「断らない救急」を実践していたと聞いています。

庄内緑地救急クリニックは、当時から続く診療の姿勢を受け継ぎ、一般診療に加えて私の専門である救急医療を掛け合わせ、2025年からスタートしました。リニューアルオープンにあたり、老朽化していた建物とシステムを刷新することとしました。

患者さんには『なんでもまず診てもらえる、かかりつけ医』として、生活習慣病などの慢性疾患の管理から風邪やけがなどの急性疾患まで、健康を守っていただけるよう努めています。

懸念はありながらも「これからのスタンダード」を築くため無人受付ソリューション導入を決定

― ― 無人受付ソリューションを導入いただくにあたり、患者さんやスタッフさんの反応はいかがでしたか?

患者さんの反応は大きく二つに分かれました。

高齢の方はやはり操作に不慣れな方も多いですし、従来の医院の名残で、来院した際は無人受付機ではなく有人窓口に直接行くことが多いです。

一方で、小児科にいらっしゃる保護者の方など、比較的若めの患者さんは自然に無人受付機をご利用いただき、あっという間に操作に慣れます。スタッフからの操作説明も不要で、すっと無人受付を利用されるのが印象的です。

スタッフの反応に関しましては、正直なところ当初、一部のスタッフはあまり良い顔をしませんでした。「すでに導入していた自動精算機も高齢の患者さんには毎回説明が必要だったのに、無人受付を入れたらまた手間が増えるのでは」と懸念が多かったのです。

ただ私は、いまこそクリニックに無人受付の導入を進めるべきだと考えました。もし導入が遅れれば、患者さんが端末に触れ、慣れていく大事な機会を失ってしまうからです。スーパーやコンビニではすでに無人化が進んでいる状況のなかで、医療機関だけが遅れてしまうことは避けないといけません。

導入にあたり患者さんやスタッフから一種のアレルギー反応があるとしても、これからのクリニックの形として「これが普通だよ」と自然に感じてもらえる環境を作ることが必要だと考えました。

無人受付ソリューションの導入は、医療者が「本来あるべき姿」に戻るために必要なプロセス

― ― 無人受付ソリューションを導入した効果や感想を教えてください

無人受付ソリューションの導入によって、受付業務の負担が軽減されただけでなく、スタッフが患者さんと向き合える時間が増えていくと感じています。

医療者は本来患者さんと向き合うべきなのに、実際には画面にばかり向いていたり、事務作業に追われていたりすることが多くあります。それでは患者さんも満足できません。だからこそ業務の一部を患者さんに担っていただくことで、医療者が患者さんと向き合える時間を増やし、患者さんの安心感や医療の質の向上につなげていきたいと考えています。

受付や会計の無人化は、その実現に必要なプロセスです。無人化によって浮いたリソースを患者さんのサポートに充てることで、病気やつらさを抱える方々をしっかり支えることに向ける。そのような医療者の本来の姿を取り戻すために、この無人受付ソリューションをはじめとしたシステムを活用していきたいと考えています。

目指すのは「受付スタッフ0人」ではなく、手厚い対人サポート

― ― 実際の運用方法についておしえてください

当院では、無人受付ソリューションを導入しても完全に「スタッフ0」で受付を回すつもりはなく、医療サービスとしての質を向上するために、コンシェルジュの役割を持つスタッフを受付に配置します。

これは新規採用ではなく、これまで3人で担っていた受付・会計業務を効率化し、そのうちの1人を待合室や診察室への動線サポートに回すイメージです。無人受付で省力化し、スタッフを積極的に「患者サポート」に活かしていきたいと思います。

業務を機械化・システム化することで本来の医療に集中できる環境にしていきたいと考えています。

人や社会とともに成長するプロダクトである点に共感

― ― 無人受付ソリューションの「ここが良いな」というポイントを教えてください

一番のポイントは「システムがクラウドである」という点です。クラウドだからこそ、常にシステムに改修が入り、改善が重ねられていきます。人や社会が変化していくのにシステムだけ取り残されていくのでは意味がありませんので、患者の変化に合わせてシステムも進化できるのが魅力です。

もちろん、クラウドには「全体最適化には強いが、個別最適化には弱い」という点もあると思います。ただ、そのバランスをとれるのがレイヤードの強みだと感じています。

― ― 運用上の苦労を感じる点があれば教えてください

やはり高齢者の方は操作が苦手なケースが多いです。飲食店やコンビニのセルフレジといった無人端末は操作が簡単だとしても、医療機関の場合は確認事項が多く、端末への入力工数がかかります。

今後は、生年月日や名前の手入力を省くといった仕組みを整えることで利便性が高まると思います。マイナ認証端末や顔認証端末が導入されれば、さらに便利になるのではないでしょうか。

患者さんにもっとメリットのあるプロダクトへ、更なるアップデートを期待

― ― 最後に、当社に期待することを教えてください

レイヤードさんには、これまで以上に絶え間ないアップデートをお願いしたいと考えています。いつも現場の声をよく拾っていただいており、今後も患者さんにとってよりメリットのあるシステム開発を期待しています。

今後の大きなテーマは、受付や会計をいかに無人化していくかという点です。人材確保が難しい時代だからこそ、事前問診や受付業務の一部を患者さんに担ってもらうことで、医療者と患者の接点が増え、満足度向上にもつながるはずです。

無人化は単なる効率化ではなく、医療の本質である「患者をサポートする時間」を取り戻すための手段です。これからも無人受付ソリューションを積極的に活用していきたいと考えています。

実際の操作画面とインタビューの様子を動画でご覧頂けます

編集後記

庄内緑地救急クリニック院長の安藤裕貴先生、事務長の青木亮輔様に、無人受付ソリューションの導入背景と実際の運用についてお伺いしました。

「無人受付」と聞くと、どうしても「スタッフを減らすための仕組み」と捉えられがちです。しかし同院の取り組みで印象的だったのは、受付スタッフをゼロにすることが目的ではなく、「医療スタッフが本来どうあるべきか」という視点から、患者対応に専念できる環境をシステムで支えている点です。

これはまさに「無人受付を導入することで、より手厚い対人サービスを実現する」という新しい形だと感じました。

無人受付ソリューションは効率化のためだけでなく、医療者が患者と向き合う時間を増やすための大切な仕組みです。今後も、医療者・患者にとってより使いやすく、最適な運用ができるよう改善を続けてまいります。

※本ページに掲載している情報はすべて取材当時のものです。変更等が発生している場合がございますので最新情報はご確認ください。