受付・診察・検査・入退院・手術等病院内のあらゆるシーンで必要となる患者への説明業務。インフォームドコンセントの観点から丁寧な説明が求められる一方、何とかこの説明業務を効率化できないかと頭を悩ませている医療機関も多いのではないでしょうか。

説明業務の効率化は、人件費の高騰や人手不足の観点からも大きな効果をもたらします。

本記事では、動画の魅力・強みから利用シーン等含めてご紹介いたします。

動画の魅力・強み

動画では、短い時間で多くの情報を伝えることが出来ます。

実際に動画の情報伝達力について、「1分間の動画は、180万字に相当する情報を伝えられる」という結果も出ています(アメリカの調査会社Forrester ResearchのJames L. McQuivey博士が発表した研究結果)。

180万字を一般的なWeb記事に置き換えた場合、そのボリュームはなんと3,600ページ相当。このことからも動画が与える情報量の豊富さや相手に効率的に物事を伝え理解してもらうために動画が最善のツールの一つであることがお分かりいただけるかと思います。

動画は、テキストに比べて人の記憶に残りやすいという特徴も持っています。

テキストコンテンツの記憶定着率は10%であるのに対し、動画コンテンツの記憶定着率は20%と、テキストの「2倍」であることが報告されています(アメリカ国立訓練研究所が提唱する「ラーニングピラミッド」)。

記憶に残りやすい動画を活用することで、動画情報を元にした追加説明・補足説明の際には、より効率的な説明が実施出来ます。

動画による説明のメリット・デメリット

上述の「短時間で多くの情報の伝達が可能」「人の記憶に残りやすい」以外の動画のメリット・デメリットについても見て行きます。

動画による説明のメリット

- 場所や端末を選ばず動画視聴が可能

HPへの動画掲載(埋め込み)やYouTube等に動画をアップし、指定のurlやQRコードへのアクセスで動画視聴出来る環境を構築することで、場所や端末(患者所有のスマートフォン・院内貸出用タブレット・自宅等でのパソコン)を問わず動画視聴が可能となります。 - 何度も繰り返し視聴出来る

分かり辛い部分や気になる点等、自分のペースで何度も繰り返し視聴が可能です。

また、少し時間を置いて(1回目の視聴:待合室。2回目の視聴:自宅等)再度、視聴するといったことが出来るのも動画の強みになります。 - 他のシステムへの動画組込み等二次利用が可能

動画単体での利用だけではなく、メールへの添付(リンクurlの案内)・LINE公式アカウントでの動画投稿(情報発信)・WEB問診システムや電子同意書システムへの動画組込み等、様々な利用用途があり活用シーンの幅が広いのも特徴です。

動画による説明のデメリット

- 紙媒体の制作と比較し制作コストがかかる

動画制作は、紙媒体の制作と比較して制作時間が長くなりがちで多くのリソースを必要とします。また、動画制作のノウハウがないというケースも少なくなく、外注などのコストが発生します。

動画での説明に向いている内容

全ての説明を動画化することは、リソース的にもコスト的にも現実的とは言い難いです。

ここでは、どういった説明を優先的に動画化すべきかについて紹介いたします。

1. 説明頻度の高いもの

受付・診察・検査・入退院・手術(麻酔含む)等の患者への説明業務を振り返ってみて、1日に複数の患者に同様の説明を実施しているということはないでしょうか。特に入退院時・検査・麻酔の説明等では、同様の説明を実施するケースが多いのではないかと思っております。

説明時間の短縮や動画制作費用のコストペイが図れるため、まずは同ケースの説明から動画化すること・運用になれたら順次、動画化する領域を広げていくことをお勧めいたします。

2. 一般的・定型的な説明

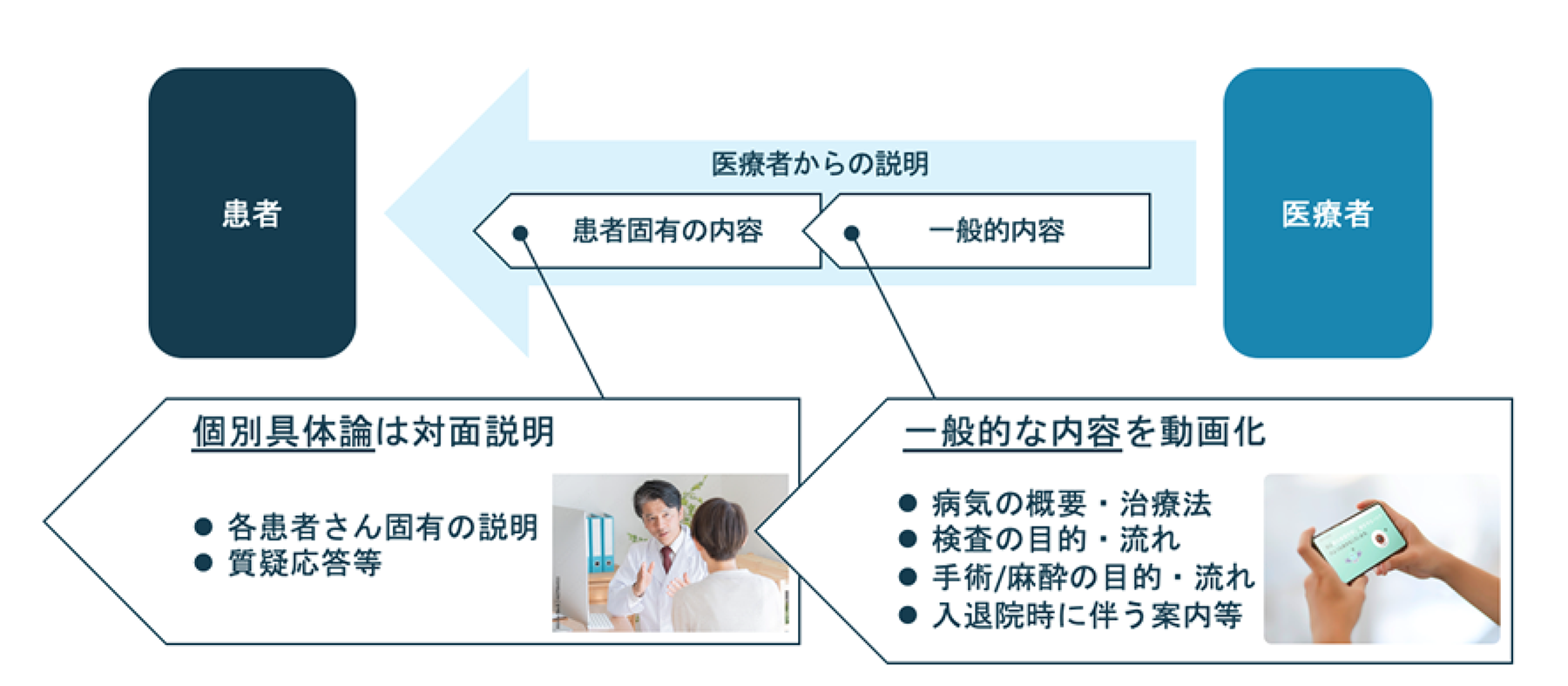

医療者による説明は、大きく分けて「一般的・定型的な説明」と「患者固有の説明」とに分かれますが、前者の「一般的・定型的な説明」の動画化を推奨いたします。

患者の同意取得が必要な検査説明を例に取ると、検査の概要・目的・流れ・リスク・注意点等の説明は前者の「一般的・定型的な説明」にあたり、多くの患者に説明している内容になります。また、特定の疾患を抱えている・特定の既往歴がある・特定の薬を服用している患者に対し、個別に聞き取りや説明・指導を行う内容については、後者の「患者固有の説明」にあたります。

たまに「患者固有の説明」部分を含め全て動画化されているケースを目にしますが、下記理由によりあまりオススメいたしません。

- 特定の患者にしかマッチしない内容が含まれる = 患者からすると自分に関係のない内容が含まれる

- 運用上の工夫が必要(0:00から6:32の視聴をお願いします等)

- 詳細まで作り込んでいるため修正頻度が増える

動画と電子同意書システムとの組合せ活用事例

患者サインを必要とする同意書や書類では、説明からサイン取得・書類回収まで多くの時間や労力を要するとよく耳にします。ここでは、動画説明と電子で患者サインを取得する電子同意書システム「Symview」との組合せ事例・運用フローについて紹介いたします。

- 来院

- 診察 → 同意書が必要な検査を実施することに

- 待合室等で電子同意書システム「Symview」にアクセスの上、基本的には、患者一人で同意書内容を確認

※ 端末は、患者所有スマートフォン もしくは 病院からタブレット端末の貸出を想定

※ 別日で検査を実施する場合には、自宅で同意書内容を確認することも可能 - 電子同意書内に動画を組込み、動画視聴→テキストやイラストでの同意書内容確認

※ 動画視聴は、全体感(概要・流れ・注意点等)の把握 及び テキストやイラストで掲載された同意書内容の理解促進を目的としています。 - 不明点を中心に医療者による補足説明

- 電子同意書システム「Symview」にサイン

- 検査実施

ここでは、電子同意書システム「Symview」の詳細記載については割愛いたしますが、弁護士監修の元、病院の業務効率化が図れるサービス設計となっております。ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

今回は、動画の活用方法について、ご紹介いたしました。

過去に動画を制作したことはあるけど上手く活用出来ていない・今現在、動画制作を検討しているといった病院様の参考になれば幸いです。

弊社では、動画制作から待合室でのデジタルサイネージ(モニターを使った情報発信)・最後の事例で紹介させて頂いた電子同意書システム等、病院の業務効率化を支援するツールを多数取り揃えております。何かお困り事等ございましたら、お気軽にお問合せください。